はじめに

建設現場の高所作業、工場の設備メンテナンス、倉庫でのピッキング、店舗での商品陳列…私たちの周りには、梯子(はしご)や脚立(きゃたつ)が欠かせない場面が数多く存在します。手軽に高い場所へアクセスできる便利な道具ですが、一歩間違えれば重大な事故につながる危険性もはらんでいます。安全に作業を行うために、まず知っておくべきことは何でしょうか?

その答えの鍵を握るのが、製品に表示されている「耐荷重」です。この数字が持つ意味を正しく理解し、適切な製品を選ぶことが、安全確保の第一歩となります。

この記事では、梯子・脚立の「耐荷重」に焦点を当て、その基本的な意味、重要性、関連する規格、そして現場のニーズに合った安全な製品を選ぶための具体的なポイントを、順を追って詳しく解説していきます。

特に、ベトナム国内の企業で、日々の業務で梯子や脚立を使用される現場のリーダー、作業員の皆様、そしてそれらの機器の選定・購入・管理に責任を持つ設備担当者、安全管理者、購買担当者の方々にとって、必読の内容となっています。

近年、ベトナムでも労働安全衛生への関心が高まり、より安全な作業環境づくりが求められています。「自分の現場は大丈夫だろうか?」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。この記事を通じて、「耐荷重」という基本に立ち返り、日々の安全を見直すきっかけとしていただければ幸いです。

なぜ梯子・脚立の「耐荷重」がこれほど重要なのか?

梯子や脚立を選ぶ際、デザインや価格、高さなどに目が行きがちですが、まず確認すべき最も重要な数値、それが「耐荷重」です。この耐荷重とは、一体何を示しているのでしょうか?

簡単に言えば、耐荷重とは、その製品が構造的に安全に支えることができる最大の重さのことです。ここで非常に重要なのは、単に作業する人の体重だけではない、ということです。作業中に手に持つ工具や材料、身につけている安全帯などの装備品も含めた、総重量で考えなければなりません。例えば、重い部品を持って昇り降りする、ペンキ缶をステップに置いて作業する、といった状況では、体重以外にもかなりの負荷がかかっているのです。

よく似た言葉に「最大使用質量」があります。これは安全に使用できる上限の質量(重さ)を示し、耐荷重とほぼ同義で使われることが多いです。どちらの表示であっても、「この重さまでなら安全に使えますよ」というメーカーからのメッセージであり、絶対に守らなければならない上限値であると理解してください。

では、もしこの上限を超えてしまったら、どうなるでしょうか? 想像してみてください。梯子や脚立は、想定された以上の力が加わると、金属疲労を起こしたり、接合部が緩んだりして、突然支柱が曲がる、ステップが割れる、脚が開いてしまうといった事態を招く可能性があります。そうなれば、作業者は高所からバランスを崩して転落し、打撲や骨折、場合によっては命に関わる重大な事故につながる恐れがあるのです。

「自分の体重ならギリギリ大丈夫だろう」「ほんの少し超えるだけだから、今回だけは…」そんな油断や過信が、悲劇の引き金となるケースが後を絶ちません。実際に、耐荷重を超過した状態での使用による破損・転落事故は、労働災害の中でも依然として多く発生しています。これらの事故報告は、耐荷重の遵守が単なる推奨事項ではなく、命を守るための絶対的なルールであることを私たちに教えてくれます。安全な作業は、この基本ルールを守ることから始まるのです。

耐荷重を正しく理解するための基礎知識

耐荷重の重要性を再認識したところで、さらに理解を深めるための基礎知識を整理しましょう。製品選びや安全な使用に直結するポイントです。

耐荷重の考え方:使用者+荷物で余裕をもって計算

耐荷重を考える上での基本式は、「使用者の体重」+「作業時に携帯する道具・材料・装備品の重量」です。この合計値が、使用する梯子・脚立の「耐荷重」または「最大使用質量」の範囲内に収まっていることを確認する必要があります。

例えば、体重80kgの作業者が、15kgの工具箱を持ち、さらに5kg程度の安全帯やヘルメットを装着している場合、合計で の負荷がかかります。この場合、耐荷重100kgの製品では余裕がなく、安全マージンを考えると、耐荷重130kg以上の製品を選ぶのがより望ましいと言えます。常に実際の作業状況を具体的に想定し、少し余裕を持った耐荷重の製品を選ぶことが、安全性を高める上での重要な考え方です。

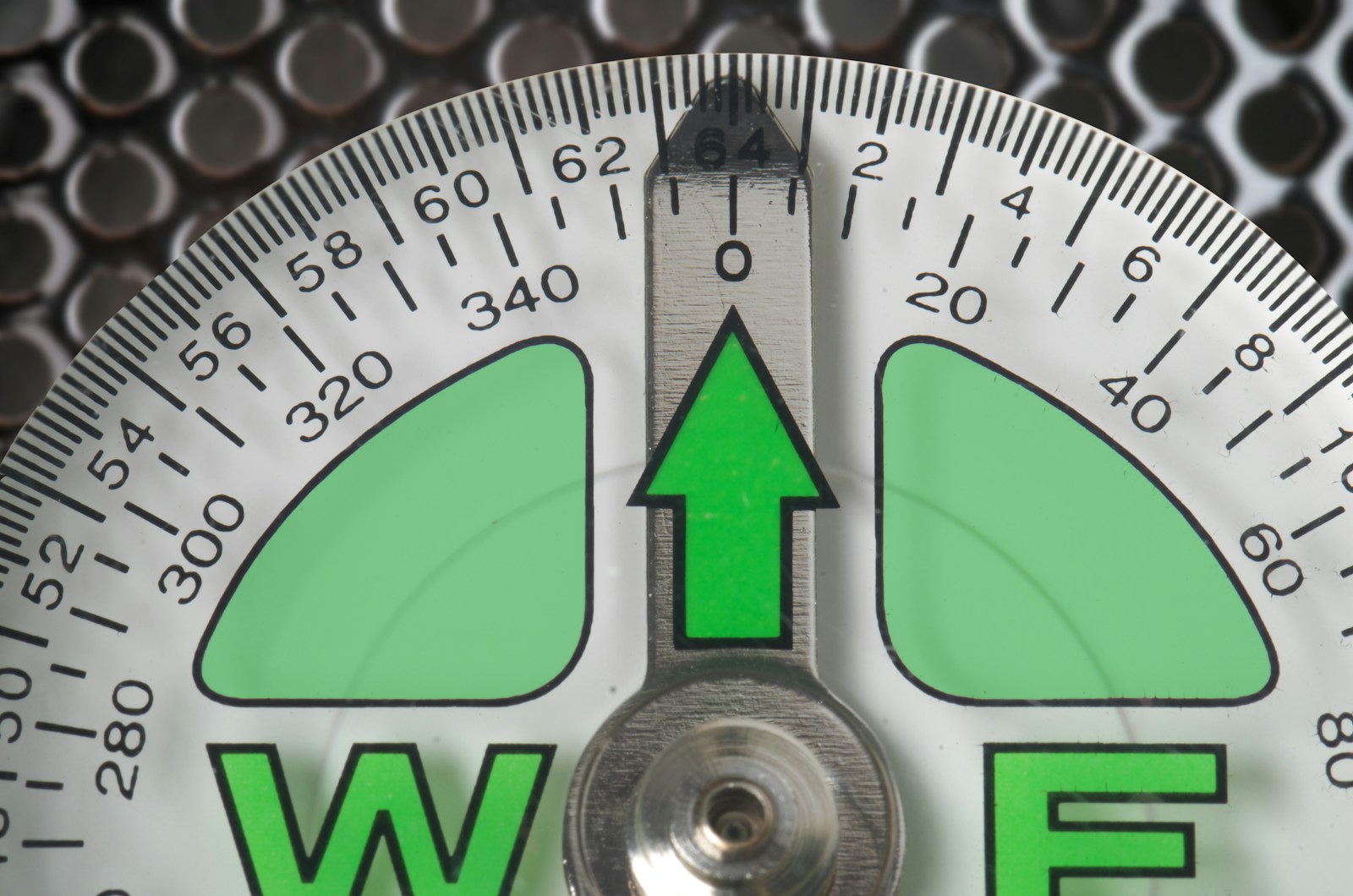

製品ラベル・表示の見方:安全情報のチェック習慣を

梯子や脚立には、その製品の仕様や安全に関する情報を示すラベルが必ず貼付されています。これは製品のいわば「性能保証書」であり、安全に使うための重要な情報源です。使用前には必ず以下の項目を確認する習慣をつけましょう。

- 耐荷重 / 最大使用質量: 「〇〇kg」という最も重要な数値。一目でわかるように表示されています。

- 製品型番・名称: 製品を特定し、取扱説明書やメーカー情報を確認する際に必要です。

- 製造者名: 信頼のおけるメーカーかどうかを確認します。

- 安全認証マーク: 後述するJISマーク(日本)、SGマーク(日本)、あるいはTCVN(ベトナム)、EN131(欧州)などの認証マーク。これらは第三者機関による安全性の証明となります。

- 取扱上の注意: 正しい使用方法や禁止事項などが簡潔に記載されている場合もあります。

これらの表示が明瞭に読み取れることも重要です。摩耗や汚れで判読不能になっていたり、ラベル自体が剥がれていたりする製品は、安全性が確認できないため、絶対に使用しないでください。定期的な点検時に、ラベルの状態も確認することが大切です。

押さえておくべき主な安全規格:信頼性の客観的指標

製品が安全基準を満たしているかを示す客観的な指標として、各種の安全規格があります。これらは、製品の構造、強度、材質、表示などについて、一定の基準を設けています。

- 日本の基準:「JIS規格(日本産業規格)」

日本の産業製品全般に関する国家規格。梯子・脚立(JIS S1121など)についても、形状、寸法、強度試験方法、表示方法、そして耐荷重区分(例:標準的なもので100kg、業務用などで130kg)などが細かく定められています。JISマークは、これらの厳しい基準をクリアした製品であることを示し、国内での信頼性の高さを表します。 - ベトナムの基準:「TCVN(ベトナム国家標準)」と労働安全衛生法

ベトナム国内で使用される製品の品質と安全性を担保するための国家標準です。金属製はしごに関するTCVN 5593:2012など、関連する規格が存在します。また、ベトナムの労働安全衛生法は、事業者に対して労働者の安全確保を義務付けており、使用する設備・器具が安全基準を満たしていることを求めています。ベトナム国内で事業を行う上で、これらの法規・規格への準拠は不可欠です。 - 国際的な基準:「ISO(国際標準化機構)」と「EN131(欧州規格)」

ISOは世界共通の基準を策定する機関です。EN131は、欧州で広く採用されている梯子の安全規格で、設計思想、材料要件、強度試験、表示に至るまで詳細な規定があり、非常に厳格な基準として知られています。そのため、EN131認証は国際的にも高く評価されており、グローバル市場で流通する多くの高品質な梯子・脚立がこの基準に準拠しています。

これらの安全規格への適合を示す認証マークは、製品選びにおける重要な判断材料となります。特に業務用として使用する場合は、これらの信頼できる規格を満たした製品を選ぶことが、安全確保の観点から強く推奨されます。

用途と現場に合わせた安全な梯子・脚立選びのポイント

耐荷重と安全規格について理解したら、次はより実践的な製品選びのステップです。現場の状況や作業内容に合わせて、最適な一台を選ぶためのポイントを見ていきましょう。

材質から考える耐荷重と特性:現場ニーズとのマッチング

梯子・脚立の材質は、その性能や用途、そして耐荷重にも影響します。代表的な3つの材質の特徴を比較してみましょう。

- アルミ製(アルミニウム合金):

- メリット: 軽量で持ち運びが容易、錆びにくく手入れがしやすい。比較的安価な製品も多い。

- デメリット: 電気を通すため、電気工事やその周辺での使用は感電リスクがあり厳禁。強度面ではFRPやスチールに劣る場合がある。

- 耐荷重傾向: 一般的な業務用で100kg~150kg程度。

- 適した用途: 軽作業、頻繁な移動が必要な作業、屋内作業など、汎用性が高い。

- FRP製(繊維強化プラスチック):

- メリット: 高い絶縁性を持ち、電気を通しにくい。耐薬品性にも優れる。

- デメリット: アルミ製に比べて重く、価格も高価になる傾向がある。

- 耐荷重傾向: 100kg~150kg程度が中心。

- 適した用途: 電気工事、通信工事、化学プラントなど、感電や腐食のリスクがある環境での作業には不可欠。

- スチール製(鋼製):

- メリット: 非常に頑丈で、高い強度と耐久性を持つ。衝撃にも強い。

- デメリット: 重量がかなりあるため、持ち運びや設置に労力がかかる。錆びやすい場合があるため、防錆処理が重要。

- 耐荷重傾向: 150kgを超える高耐荷重の製品が多く、中には200kg以上に耐えるものも。

- 適した用途: 重量物の昇降、据え置き型の作業台、特に高い安定性と強度が求められる過酷な現場。

このように、それぞれの材質に一長一短があります。「なんとなく」で選ぶのではなく、「この現場では絶縁性が必須だからFRP」「持ち運びが多いから軽量なアルミ」「重い資材を扱うから頑丈なスチール」といったように、明確な理由に基づいて材質を選ぶことが、安全性と作業効率の両立につながります。

使用シーンによる違い:「業務用」と「家庭用」の明確な線引き

市場には「業務用」と「家庭用」の梯子・脚立があります。この区分は、単なる名称の違いではなく、設計思想や耐久性、そして耐荷重基準に明確な差があります。

- 業務用: 建設現場、工場、倉庫など、プロフェッショナルな環境での頻繁かつ連続的な使用を前提に設計されています。そのため、素材の選定、構造の堅牢性、各部の耐久性などが高いレベルで要求され、一般的に耐荷重も130kg以上(JIS規格など)と高く設定されています。

- 家庭用: 日曜大工、電球交換、掃除など、たまに短時間使用することを想定しています。軽さやコンパクトな収納性が重視される一方、耐久性や耐荷重は業務用ほど高くなく、100kg~120kg程度の製品が多いです。

絶対に避けなければならないのは、業務用途で家庭用製品を使用することです。家庭用は、業務用の過酷な使用に耐えうる設計にはなっていません。耐荷重が足りていたとしても、繰り返しの使用による金属疲労や部品の摩耗が早く進み、予期せぬ破損や事故につながるリスクが非常に高くなります。必ず、使用する環境と頻度に合わせて、適切な区分の製品を選定してください。

耐荷重以外の安全チェック項目:見落としがちな重要ポイント

安全な梯子・脚立選びは、耐荷重と材質だけで完結しません。以下の点も必ず確認しましょう。これらは安定性や使いやすさ、ひいては事故防止に直結します。

- 安定性: 脚の開き止め金具は確実にロックできるか?設置した際にグラつかないか?脚の先端(脚キャップ)は摩耗しておらず、しっかりと地面(床面)をグリップするか?(特に重要!)

- 構造の堅牢性: 支柱やステップ(踏ざん)に曲がりや亀裂、著しい変形はないか?リベットや溶接部に緩みや外れはないか?伸縮・折りたたみ式の場合は、ロック機構が確実に作動し、使用中に不意に縮んだり閉じたりしないか?

- 付加機能: より安全に昇り降りするために、手すりが付いているか?ステップの奥行きや幅は十分か?(特に頻繁に昇降する場合や、不安定な姿勢になりがちな作業では有効)

これらの細かな点にも注意を払うことで、「より安全な一台」を選ぶことができます。

【ハセガワベトナムの視点】品質と安全へのこだわり

私たちハセガワ工業(およびハセガワベトナム)は、半世紀以上にわたり、プロフェッショナルの厳しい要求に応える梯子・脚立・作業台を開発・製造してきました。「安全はすべてに優先する」という創業以来の理念に基づき、製品の企画から設計、製造、品質管理に至るまで、一貫して高い安全基準を追求しています。

日本のJIS規格はもちろんのこと、より厳しいとされるEN131(欧州規格)などの国際的な安全基準にも準拠した製品開発を積極的に行い、徹底した品質管理体制のもとで、一つ一つの製品を丁寧に作り上げています。耐荷重についても、単に規格値をクリアするだけでなく、繰り返し使用や長期使用を考慮した十分な強度と耐久性を確保できるよう、材料選定や構造設計に細心の注意を払っています。

また、標準品でカバーできない多様なニーズにお応えするため、お客様の作業環境や用途に合わせた「特注品(オーダーメイド)」の設計・製造も得意としています。「こんな高さのものが欲しい」「特定の設備に合わせた作業台が欲しい」といったご要望に対して、経験豊富な技術者が最適なソリューションをご提案します。

製品の提供だけでなく、ご購入前の選定相談から、ご購入後のメンテナンスや安全な使用方法に関する情報提供まで、お客様が安心して弊社製品をお使いいただけるよう、万全のサポート体制を整えています。私たちは、単なる道具メーカーではなく、お客様の安全な作業環境づくりを支援するパートナーでありたいと考えています。

まとめ:安全な高所作業は、正しい知識と適切な製品選びから

今回は、梯子・脚立の安全利用における基礎であり、最も重要な要素である「耐荷重」について、その意味から正しい理解、そして安全な製品選びのポイントまでを詳しく解説してきました。

耐荷重は、単なる数字ではなく、高所で作業するあなたの命綱とも言える重要な指標です。 「使用者自身の体重」と「持ち運ぶ道具・材料・装備品の重さ」の合計が、製品に表示された耐荷重(または最大使用質量)を絶対に超えないようにする。この大原則を、常に心に留めておいてください。

安全な梯子・脚立を選び、正しく使用するために、以下のチェックポイントを日々の業務で意識しましょう。

- □ 用途を明確に: どんな作業か?誰が使うか?何を持つか?

- □ 耐荷重を確認: 人+荷物の合計重量を計算し、余裕を持った耐荷重を選ぶ。

- □ 材質を選ぶ: 現場環境(電気等)と性能(軽さ、強度)で最適な材質(アルミ/FRP/スチール)を選ぶ。

- □ 規格をチェック: JIS、TCVN、EN131等の安全規格適合マークを確認する。

- □ 状態を確認: 安定性(脚キャップ含む)、ロック機構、部品の損傷がないか?

- □ 点検を習慣に: 使用前点検、定期点検を必ず行い、異常があれば即使用中止。

どんなに優れた製品であっても、その性能は正しい選択と適切な使用、そして日々の点検によって初めて最大限に発揮され、安全が確保されます。慢心や油断をせず、常に安全第一の意識を持つことが何よりも大切です。

ハセガワベトナムでは、お客様一人ひとりの作業環境とニーズに合わせた、高品質で安全な製品をご提供しています。製品選びに関するご相談、特定の作業に合わせた特注品のご要望、その他安全に関するご質問などがございましたら、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。専門のスタッフが丁寧に対応させていただきます。

皆様が日々、安全に作業に従事されることを心より願っております。この記事が、その一助となれば幸いです。